Richard Tassart

Babyboomer. En 68, licence de lettres à La Sorbonne, professeur de lettres, conseiller pédagogique dans l’enseignement secondaire, inspecteur de l’Éducation nationale pendant 28 ans, toujours en zone d’Éducation prioritaire par choix, à Pantin en Seine Saint-Denis, à Gonesse dans le Val d’Oise, dans le 18ème.. Des passions : l’histoire et le rôle des images dans les cultures anciennes et modernes. Le street art, qui témoignent de nos combats, de nos intérêts, de nos désirs et de nos peurs. En somme, un révélateur de nos mentalités.

Murs

Street/Art Richard Tassart

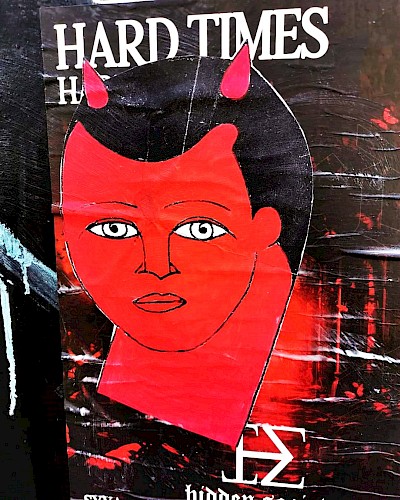

Les «méchants», le côté obscur de la Force

Street/Art Richard Tassart

Une bizarre fascination pour les fauves

Street/Art Richard Tassart

Un musée des horreurs

Street/Art Richard Tassart

Les illusionnistes, 3D et trompe-l’œil

Street/Art Richard Tassart

Nô et Valé, pochoiristes

Street/Art Richard Tassart

La Ville, une infinité de possibles.

Street/Art Richard Tassart

BKfoxx : « Trop », une fresque majuscule.

Street/Art Richard Tassart

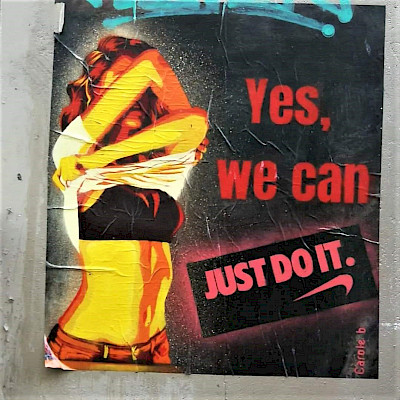

Street art et message.

Street/Art Richard Tassart

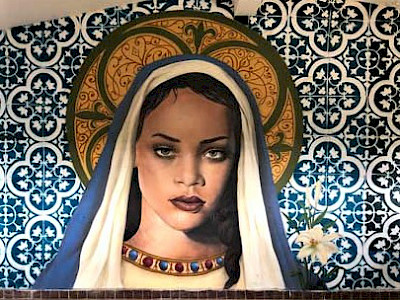

Mère-enfant/madone. Deux figures du street art.

Street/Art Richard Tassart

Beau comme l’antique.

Street/Art Richard Tassart

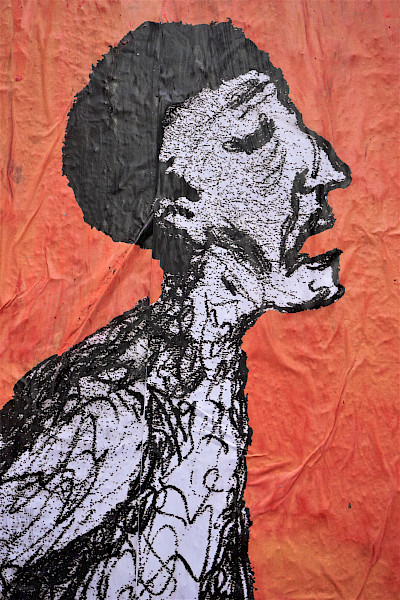

Les hommes dans le street art.

Street/Art Richard Tassart

Femmes et street art : Lilith.

Street/Art Richard Tassart

Femmes et street art. Eve.

Street/Art Richard Tassart

Zmogk, « D’autres rivages ».

Street/Art Richard Tassart

Murad Subay : Diaspora.

Street/Art Richard Tassart

27 Pantin, un musée à ciel ouvert.

Street/Art Richard Tassart

BKfoxx : Derrière le miroir.

Street/Art Richard Tassart

Une histoire de cœur.

Street/Art Richard Tassart

La planète bleue.

Street/Art Richard Tassart

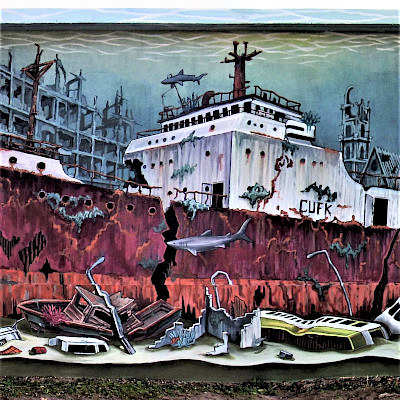

Images du désastre écologique : Back to Paradise.

Street/Art Richard Tassart

Banksy et C 215, voyages dans une Ukraine en guerre.

Street/Art Richard Tassart

Murad Subay : Le cri des Yéménites.

Street/Art Richard Tassart

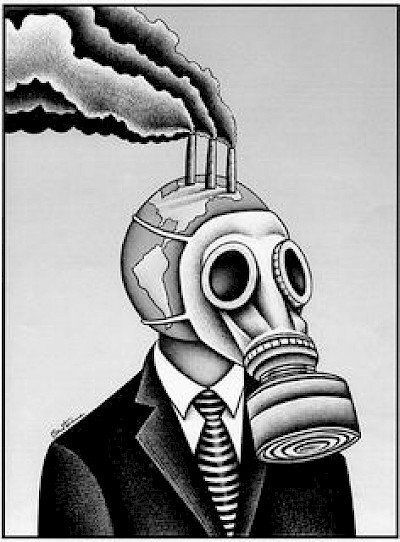

Images de la pollution : De l’air ! De l’air !

Street/Art Richard Tassart

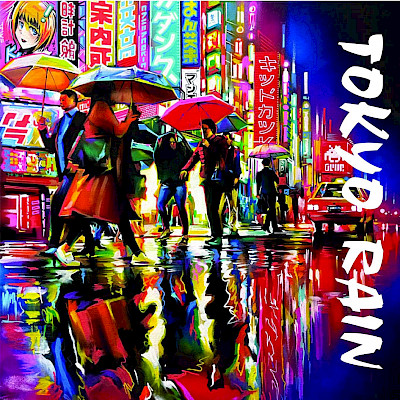

Dan Kitchener : Plein les yeux.

Street/Art Richard Tassart

La Vierge à l’enfant et ses images.

Street/Art Richard Tassart

Violant : « Mayday »

Street/Art Richard Tassart

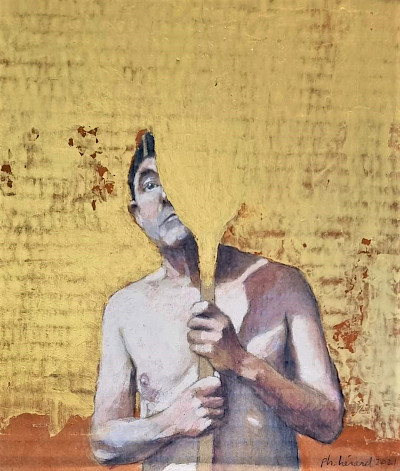

Philippe Hérard : L’homme et l’œuvre (sic).

Street/Art Richard Tassart

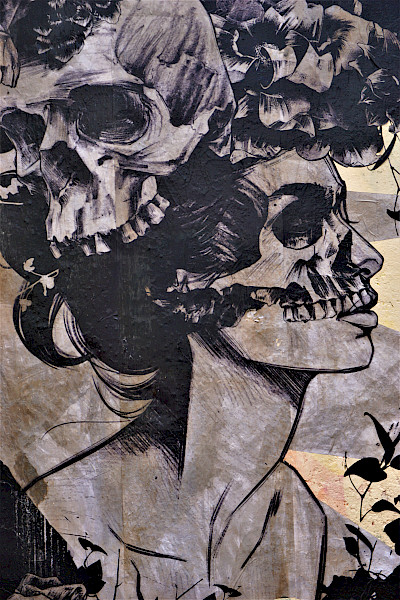

Éric Lacan : La belle mort.

Street/Art Richard Tassart

Kazy Usclef : mystère à Oberkampf.

Street/Art Richard Tassart

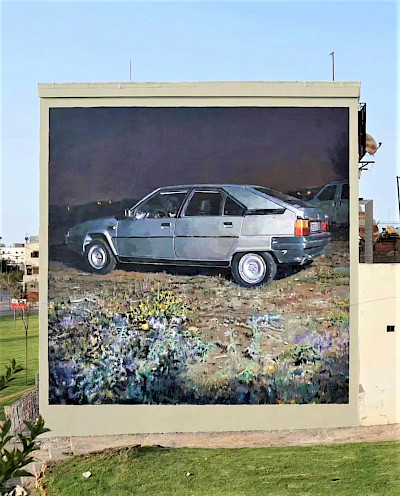

Rouge Hartley : nature morte.

Street/Art Richard Tassart

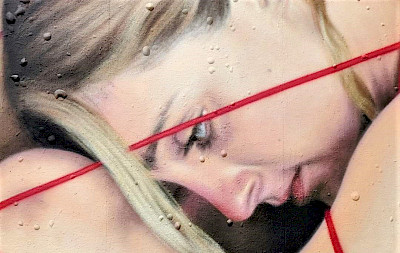

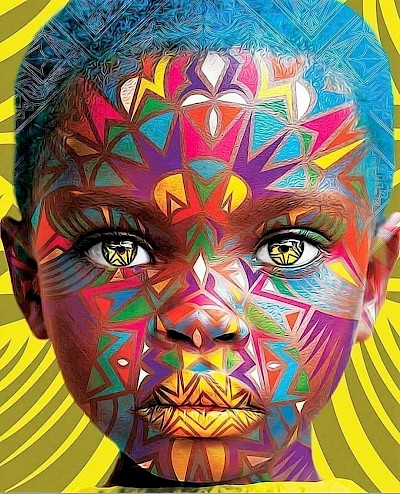

Carnations, changement de décor.

Street/Art Richard Tassart

Photo/peinture : réflexions.

Street/Art Richard Tassart

Mode 2 fait le Mur Oberkampf.

Street/Art Richard Tassart